Créatures de Tchernobyl

Extraits de créatures de Tchernobyl, L’art de Cornelia Hesse-Honegger de Hugh Raffles

Traduit de l’anglais par Matthieu Dumont. Publié aux éditions wildproject.org.

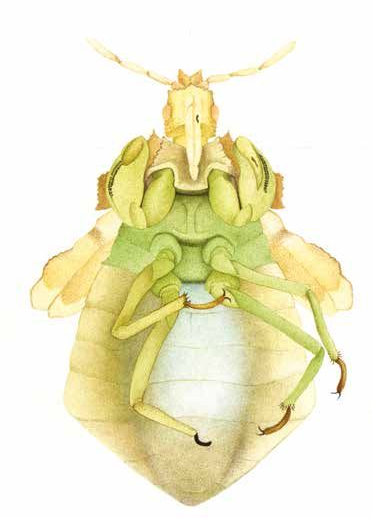

Je regarde cette photo de Cornelia Hesse-Honegger dans son appartement de Zurich et j’essaie d’imaginer ce qu’elle voit au microscope. Sous la lentille, se trouve un tout petit insecte vert et doré, une de ces punaises des plantes du sous-ordre hétéroptère qu’elle peint depuis plus de trente ans. Le microscope binoculaire les grossit quatre-vingts fois. L’échelle millimétrée qui se trouve sur l’oculaire gauche lui permet de reproduire le moindre détail du corps observé avec une précision minutieuse.

Cornelia a ramassé ce spécimen non loin de la centrale nucléaire de Gundremmingen, dans le sud de l’Allemagne. Comme la plupart des insectes qu’elle peint, il est déformé. Ici, c’est l’abdomen dont la forme est irrégulière, légèrement plissé sur son flanc droit. Même pour moi, cette difformité apparaît nettement au microscope. Mais imagine un instant, me dit-elle, l’effet que doit faire une telle altération quand on ne fait qu’un demi-centimètre de long !

Que voit Cornelia quand elle se concentre aussi intensément sur ces créatures ? Elle me raconte que lorsqu’elle est dehors pour ramasser des spécimens dans les champs, au bord des routes et à l’orée des forêts, elle « se perd dans l’animal ». Lors de ces moments, elle se sent « très reliée, extrêmement reliée » à ce qu’elle cherche. Elle ressent un attachement profond, comme si, peut-être, elle avait elle-même été l’une de ces créatures – une punaise des plantes – comme si « son corps s ’en souvenait encore ».

[…] après Tchernobyl donc, Cornelia a publié le premier de deux articles qui firent la une du supplément hebdomadaire du plus grand journal suisse, le Tages-Anzeiger. Titré « Quand les mouches et les punaises ne sont pas comme elles devraient être », son article présente des peintures de punaises des plantes, de mouches du vinaigre et de feuilles de lierre qu’elle a ramassées près d’Österfärnebo et dans le Tessin.

Le compte rendu de son voyage en Suède est captivant. C’est à la fois un roman policier, le récit d’une conversion et une histoire de complot. Il s’ouvre sur ses difficultés à retrouver des informations sur le nuage radioactif qui s’étendit vers l’ouest à travers l’Europe dans les jours qui suivirent l’explosion. Elle tombe sur des cartes (« honteusement imprécises ») et identifie les endroits les plus massivement contaminés auxquels elle pourrait avoir accès (« le soir, quand les enfants étaient couchés, je me penchais sur des cartes et je ruminais des données, assise à la table de la cuisine »). Ses calculs révélèrent que, pour l’Europe de l’Ouest, les retombées les plus importantes étaient localisées dans l’Est de la Suède (« et donc c’est là que j’ai décidé de me rendre »). Une fois arrivée dans ces confins, des habitants lui confient – comme d’autres le firent, bien des années plus tard, à Three Mile Island – ressentir d’étranges sensations, ils lui parlent de l’inexplicable pressentiment qu’ils ont eu la nuit où le nuage de pluie a crevé au-dessus de leur village, libérant des flots de particules radioactives. Un chirurgien vétérinaire de la région lui montre des trèfles à feuilles rouges et fleurs jaunes au lieu des habituelles feuilles vertes et fleurs roses. Elle trouve des plantes étranges partout.

Elle recueille des insectes, et le jour suivant, le 30 juillet 1987, elle les examine sous son microscope. À cette époque, elle savait déjà que les punaises des plantes étaient des indicateurs biologiques exceptionnels. Elle avait observé, dans son propre jardin, que la précision de leur anatomie rendait particulièrement évidente toute anomalie morphologique ou chromatique, qu’en règle générale les variations se limitaient aux motifs apparents, qu’une punaise pouvait vivre toute sa vie sur une seule plante tout en permettant à sa progéniture d’y vivre elle aussi. Elle s’était rendu compte qu’en ingérant des fluides à même les feuilles ou à même les pousses d’un végétal, ces punaises se rendaient vulnérables aux polluants qui étaient absorbés par la plante. Mais pendant les dix-sept ans où elle les avait peintes, elle n’avait jamais vu une telle chose. « Je me suis sentie mal. Une punaise avait une patte gauche particulièrement raccourcie, d’autres avaient des antennes qui ressemblaient à des saucisses informes, et quelque chose de noir poussait sur l’œil d’une autre encore ». Tout ce qu’elle voit est inédit pour elle.

Même si j’étais en théorie convaincue que la radioactivité affecte la nature, je n’avais aucune idée de ce que cela donnerait, en pratique. Quand ces pauvres créatures se retrouvèrent sous mon microscope, j’eus un choc. C’était comme si quelqu’un avait levé le rideau : je découvrais chaque jour de nouvelles plantes et de nouvelles punaises difformes. Parfois j’avais même du mal à me souvenir de l’allure normale de la plante que j’observais. Pleine de confusion, je m’inquiétais pour ma santé mentale.

Alors je me suis rendu compte qu’il fallait me libérer de tous mes présupposés et m’ouvrir complètement à ce qui s’offrait à ma vue, même si cela impliquait qu’on me prenne pour une folle. L’horreur de ma découverte me torturait jusque dans mon sommeil qu’elle peuplait de cauchemars. Je me suis mise à ramasser des spécimens et à peindre avec fébrilité.

[…]

Puis elle est rentrée au Tessin, non loin de la maison de famille de son ex-mari, pour retrouver les insectes qu’elle connaissait bien. Bien que les retombées de Tchernobyl y eussent été moins denses qu’en Suède, le climat y était plus doux. Et tandis que les pluies radioactives tombaient sur la région, les insectes du Tessin se nourrissaient déjà sur une végétation qui n’avait pas encore poussé dans les contrées plus au nord. Elle ramassa des punaises et des feuilles et elle trouva trois couples de drosophiles qu’elle emmena avec elle à Zurich pour les nourrir dans la cuisine de son appartement. « Je m’asseyais derrière mon microscope chaque soir pour essayer de suivre le rythme de la rapide multiplication des mouches », écrit-elle. C’était un travail de bénédictin, mais elle était « hantée par le besoin de voir et de découvrir » et je ne crois pas qu’elle ait jamais réellement songé aux difficultés que cela représentait. Elle préparait des aliments spéciaux, nettoyait les bocaux, ignorait la puanteur, et suivait la croissance exponentielle de la population de mouches. La récompense, sa terrible rétribution, fut vite révélée. « J’ai été horrifiée par ce que j’ai vu », écrivit-elle. Encore et toujours, en contre-point au déni des scientifiques, c’est cette horreur qui la contraint à agir.

[…]

3. Dans les grandes lignes, tout est simple. Les agences internationales de régulation du nucléaire – essentiellement la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et le Comité scientifique des Nations unies pour l’étude des effets des radiations atomiques – évaluent les dangers de la radioactivité pour la santé humaine en utilisant une valeur de référence censée former un seuil. Bien que de nombreux scientifiques admettent que les mécanismes des dommages causés par la radioactivité sur les cellules sont très mal compris, que la composition des émissions émanant d’installations nucléaires varie de façon substantielle, et que différents organismes (sans parler des différents organes et des différentes cellules à différentes étapes de leur développement) réagissent à la contamination de façon non homogène, le « seuil » détermine néanmoins un niveau de tolérance universellement applicable en dessous duquel les émissions sont considérées comme bénignes. Au cours des journées plutôt tendues qui suivirent la catastrophe de Tchernobyl, c’est grâce à la logique imparable d’un seuil fixe commun à tous que les experts mandatés par les gouvernements ont pu tenter de rassurer les populations nerveuses en leur garantissant que les dangers étaient négligeables.

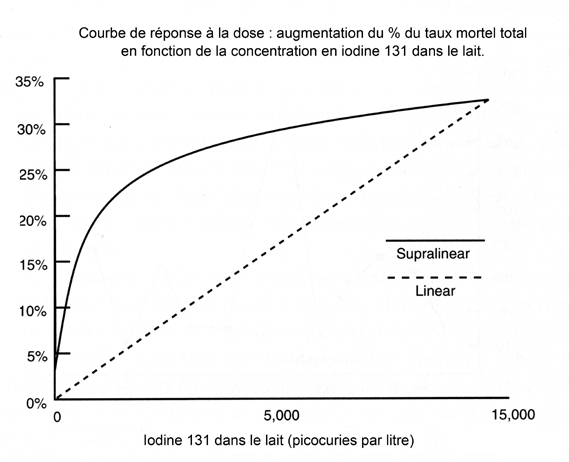

Le CIPR a déduit ce seuil d’une courbe linéaire extrapolée à partir des taux d’irrégularités génétiques (reproductives), de cancer et de leucémie que l’on retrouve chez les survivants de désastres nucléaires de grande ampleur. Depuis que ces barèmes ont vu le jour, le premier éventail de données a été constitué à partir des survivants des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Sur ces sites, la dose de radiation initiale a été très forte et elle s’est propagée en peu de temps. La courbe qui en résulte donne à voir les effets sur l’homme d’une exposition à une radioactivité artificielle très intense. Des radiations plus basses, comme celles qui sont émises pendant de longues périodes par des centrales nucléaires en fonctionnement normal, apparaissent relativement, sinon entièrement, insignifiantes – leurs effets sont rangés dans la catégorie des radiations de fond dites « naturelles », comme celles qui sont émises par certains éléments présents dans la croûte terrestre. La thèse est que de fortes doses produisent de grands effets et les petites doses, de petits effets.

Certains scientifiques – non affiliés à l’industrie nucléaire mais souvent associés à des groupes de citoyens qui vivent dans des zones proches d’une centrale nucléaire – proposent une courbe bien différente. Reprenant le travail mené par le physicien canadien Abram Petkau dans les années 1970, ils affirment que la courbe linéaire officielle, qui établit qu’une quantité double engendre un effet double, ne rend pas bien compte des effets des radiations ; selon eux, c’est une courbe « supralinéaire » qui serait la plus juste, et celle-ci enregistre des effets bien plus puissants quand des petites doses sont en jeu. Avec le modèle proposé par la courbe supra-linéaire, il n’existe pas de minimum bénin au-dessus de zéro.

Ces chercheurs commencent souvent leurs enquêtes par de l’épidémiologie, en étudiant par eux-mêmes les populations qui se trouvent « sous le vent » ou en aval d’une installation nucléaire : ils guettent des corrélations statistiquement signifiantes entre des pathologies précises et géographiquement circonscrites et des sites émettant des radiations à faible intensité. À partir de l’hypothèse selon laquelle il existe une relation de cause à effet entre ces émissions et les pathologies constatées – une hypothèse accréditée non seulement par les proportions épidémiques de certaines affections, mais aussi par le manque de transparence des industries concernées –, ils tentent avant tout d’identifier les mécanismes à travers lesquels de faibles doses peuvent perturber les fonctions biologiques.

Chris Busby, chimiste britannique et militant anti-nucléaire, met en avant deux variables cruciales mais pourtant négligées : le développement cellulaire et le comportement aléatoire de la radioactivité artificielle. Dans des conditions normales, explique Busby, une cellule (n’importe laquelle) est traversée par des radiations environ une fois par an. Si cette cellule se trouve dans un état normal stable, elle est assez robuste. Cependant, lors des phases actives de réplication cellulaire – un mode de « réparation » qui peut être déclenché par différentes formes de stress – cette même cellule est très sensible aux radiations. Dans ces moments-là, elle fait preuve d’une instabilité génomique considérable, et deux « salves » radioactives produisent un effet bien supérieur à celui qui serait causé par une seule d’entre elles.

En outre, nous dit Busby, l’ingestion de matériaux radioactifs à travers la nourriture et l’eau a des effets qu’il conviendrait de distinguer de ceux qui découlent d’une exposition externe. Certains types de radiation interne, comme l’ingestion de lait contaminé, peuvent déclencher en quelques heures une multiplicité de salves sur une seule cellule. Si une cellule reçoit une seconde salve de radiations artificielles pendant sa phase de réplication active, il devient selon lui cent fois plus probable qu’elle mute.

Dans le modèle du second événement (second-event theory) que défend Busby, le niveau de vulnérabilité aux radiations qui caractérise une cellule est fonction de son état de développement à un moment donné. Et cette vulnérabilité est davantage exacerbée par les ondes aléatoires et discontinues des radiations artificielles. Cornelia m’a expliqué l’imprévisibilité de ces radiations en se servant d’une analogie surprenante : prenons des balles de revolver – peu importe combien on en tire, qui est le tireur et même où et quand elles sont tirées, il suffit d’être au mauvais endroit au mauvais moment pour qu’une seule d’entre elles soit létale. La courbe linéaire proposée par le CIPR postule une distribution constante des particules ainsi qu’un effet prévisible de celles-ci. Si, comme beaucoup le disent, ces hypothèses s’avèrent infondées, il en découle que la sensibilité de l’environnement aux effets de la contamination radioactive est incomparablement plus grande que celle qui est définie par le modèle officiel. Ceci suffirait à expliquer ce que l’on constate, d’un point de vue épidémiologique, sur les sites qui sont exposés à des émissions radioactives plus ou moins quotidiennes, à sa-voir une mortalité plus élevée des populations humaines, animales et végétales.

Les militants qui luttent contre l’idée d’une innocuité des faibles doses de radiations n’auraient certainement pas été surpris par la réaction des experts aux articles de Cornelia parus dans le Tages-Anzeiger Magazin. Se faisant l’écho de la position officielle selon laquelle les retombées de Tchernobyl étaient trop peu importantes pour induire des mutations, ces scientifiques ont simplement affirmé que l’explication devait être cherchée ailleurs. Ils prétendirent que la méthodologie de Cornelia ne tenait pas suffisamment compte d’autres facteurs causals, comme les pesticides et les parasites. D’après eux, elle ne proposait aucune mesure-témoin capable de fournir un point de comparaison, n’évoquait aucun milieu de référence dépourvu de polluants à partir duquel devrait être calculé un taux de variations normal pour les espèces considérées dans son étude. Sans tenir compte des limites (revendiquées) propres à sa démarche, ils pointèrent du doigt l’absence totale de chiffres, que ce soit au niveau des doses ou de la fréquence des altérations. Les scientifiques ont donc rejeté ses preuves, ignoré ses protestations contre leur expertise, et nié avoir pu ici et là s’intéresser spontanément à son travail : « Je suis allée montrer mes punaises et mes mouches à tous les professeurs avec lesquels j’avais déjà eu l’occasion de travailler. J’ai même apporté un petit tube contenant des mouches vivantes difformes au directeur de l’Institut de zoologie, un professeur de génétique. Eh bien, il n’a même pas pris la peine d’y jeter un œil. Il m’a dit qu’une analyse demanderait trop de temps et trop d’argent. Et il a ajouté que puisqu’il était avéré que les faibles doses de radiations n’entraînaient aucune altération morphologique, une telle dépense serait parfaitement injustifiée. »

Avec un peu de recul, évidemment, les raisons de sa mise à l’écart crèvent les yeux : son statut d’amateur, son sexe, le caractère ultra-sensible d’un tel sujet, l’opacité des manœuvres de l’industrie. Toujours les mêmes questions : Qu’est-ce qui lui permet d’attribuer une cause précise aux difformités repérées ? Qu’est-ce qui lui permet de faire une distinction entre les mutations induites par les radiations et les variations qui apparaissent de façon naturelle au sein de n’importe quelle population donnée ? Qu’est-ce qui lui permet d’utiliser sa propre méthodologie ? Qu’est-ce qui lui permet d’entretenir l’hystérie d’une sphère publique rendue paranoïaque par Tchernobyl ? Qu’est-ce qui lui permet de contredire ceux qui sont qualifiés pour prendre la parole ? Comment pouvait-elle avoir l’esprit tranquille après la vague d’avortements que ses articles avaient provoqué chez les femmes du Tessin ? Mais au-delà de la communauté scientifique, ainsi que parmi les quelques scientifiques en accord avec le mouvement anti-nucléaire, les réactions furent loin d’être unanimement hostiles. Cornelia fut invitée à la radio, et elle reçut également de très nombreuses lettres d’encouragement. Suite à son premier article, le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), alors dans l’opposition, demanda que soit menée une enquête sur les effets locaux de Tchernobyl. Après le second article, le gouvernement suisse, forcé de réagir à la pression publique, accepta de financer une thèse sur la santé des hétéroptères à l’intérieur de la Confédération.

Mais tout ceci ne suffit pas atténuer son désarroi face à la critique des scientifiques. Pour mieux le comprendre, peut-être faut-il se rappeler combien l’énergie nucléaire devint controversée juste après l’accident de Tchernobyl. Le mouvement anti-nucléaire suisse avait alors une réelle portée politique, et les « bombes » lâchées par Cornelia explosèrent dans les médias juste au moment où des activistes cherchaient à obtenir les 150 000 signatures nécessaires à la tenue d’un troisième référendum sur l’encadrement des activités industrielles. Les deux premières votations (en 1979 et 1984) avaient échoué de peu, mais celle-ci, organisée en septembre 1990, déboucha sur un moratoire de dix ans empêchant la construction de nouvelles centrales. Il était impossible de s’impliquer dans ce débat tout en restant neutre. Et pourtant,il semblerait que Cornelia ait pensé que son action restait dans les bornes de la science, et que – même si elle n’était pas ouvertement reconnue comme une experte en marge du sérail – elle contribuait à sa mesure à l’enrichissement du savoir par ses recherches de terrain et par sa pratique artistique. Peut-être était-elle trop indépendante pour obtenir ce second rôle que l’on donne souvent à l’illustrateur scientifique, certes, mais ne participait-elle pas tout de même activement à un projet commun de recherche et de compréhension du monde ?

Un jour, elle trouve une cigale avec un étrange moignon qui poussait sur l’articulation d’une de ses pattes, et elle l’amène à un de ses anciens professeurs. « Des années auparavant, écrit-elle, je m’étais jointe à lui pour ramasser des insectes en vue des travaux pratiques de zoologie à l’université. C’est lui qui m’a appris à monter une collection d’insectes digne d’un professionnel. C’est grâce à son enseignement que je suis devenue une illustratrice scientifique très méticuleuse. » Le professeur admet qu’il n’avait encore jamais observé une telle difformité, mais il refuse d’attribuer une importance quelconque à ce phénomène et il réprimande son ancienne élève au sujet de ses articles parus dans le Tages-Anzeiger comme si c’était une enfant. Ne pensez tout de même pas que les quelques illustrations que vous avez faites pour moi et mes collègues font de vous une scientifique, lui lance-t-il.

Le mur sur lequel elle bute la bouleverse. Les réactions portent clairement la marque d’une exclusion. Elle se trouve à un moment charnière, et à nouveau il lui semble – pour reprendre son mot – qu’elle est « possédée », submergée par une vision, par la conviction viscérale qu’elle voit quelque chose d’invisible pour les autres, qu’elle voit les pathologies inquiétantes de ces insectes invisibles. En se souvenant de ces mois agités, elle écrira : « Je sus qu’une tâche venait de m’incomber. »

Mon intention n’est pas d’écrire un récit héroïque. Mais permettez-moi tout de même de vous raconter ce qu’elle fit ensuite. En Suède, elle avait été soufflée de découvrir que personne n’étudiait les effets de Tchernobyl sur la faune et la flore. De retour en Suisse, elle passa en revue les différentes critiques émises au sujet de son premier article. Si, ainsi que le martelaient les scientifiques, de faibles doses de radionucléides ne pouvaient pas produire de telles perturbations, il allait de soi que ces anomalies seraient inexistantes autour des centrales suisses réputées pour leur propreté. N’ayant aucune idée précise de ce qu’elle allait trouver, elle se rendit dans les cantons d’Argovie et de Soleure et se mit à arpenter les alentours de cinq centrales nucléaires.

Les punaises difformes sur lesquelles elle tomba un peu partout dans ces régions lui donnèrent la matière de son second article dans le Tages Anzeiger Magazin, qui fit couler plus d’encre encore que le premier. « Je crois, écrit-elle dans sa conclusion, que nous devons étudier [les causes de ces perturbations] avec nos méthodes de pointe, et avec un engagement financier qui ne peut pas être celui d’un seul individu. Avec mes illustrations, je peux seulement montrer les changements. Les rendre visibles. Mon travail me permet d’indiquer l’urgence d’une étude des effets des radiations artificielles à doses faibles, et d’appeler à une explication scientifique plus générale de ce phénomène. Avec les moyens dont je dispose, je ne peux m’aventurer plus loin. Mais une enquête plus approfondie reste non seulement possible, mais nécessaire. »

Un jour, Cornelia m’a dit que la première fois qu’elle avait vu une punaise des plantes difforme, si minuscule, si mal en point, si absurde, cela avait ébranlé son équilibre mental, sa vision des choses, son sens des proportions. Pendant un moment, elle se savait plus exactement qui elle regardait : l’animal ou elle-même ? Puis, après s’être tue un instant, elle m’a confié : « Mais qui s’intéresse aux punaises des plantes ? Elles ne sont presque rien. » Cornelia était en train de se remémorer les jeunes années de sa vie, celles d’une adolescente qui fut la fille d’artistes célèbres. Elle m’a alors décrit comment elle se tenait dans l’ombre, sans que personne ne prête attention à elle, tandis que ses parents conversaient avec Mark Rothko, Sam Francis, Karlheinz Stockhausen, et d’autres sommités, à New York, Paris ou Zurich (« Personne ne me voyait, personne ne me reconnaissait… et je n’intervenais jamais. »). Elle était en train de se souvenir que son mari, en vingt ans de mariage, n’avait pas une fois visité son atelier, et que, à la naissance de son fils, le médecin était venu la voir dans sa chambre et lui avait fait un dessin pour lui faire comprendre que son enfant avait un pied-bot. Or la première fois qu’elle vit une punaise difforme, en Suède, elle avait aussi un pied estropié. Elle m’a raconté que, quand elle a vu cet insecte infirme, suite au choc engendré par toutes ces expériences qui se rencontraient frontalement avec une force si inattendue, elle avait dû faire un effort physique immense pour s’empêcher de vomir.

Et quelques instants plus tard, dans la lumière déclinante de son appartement zurichois, elle m’a dit ceci : « Au bout du compte, l’image est tout ce qui compte. Personne ne voit l’insecte en lui-même. »

[…]

Dans les années qui suivirent la publication de ses articles dans le Tages-Anzeiger, Cornelia s’est vouée à l’étude de la santé des insectes qui vivaient près des centrales nucléaires d’Europe et d’Amérique du Nord. Elle en a ramassé à Sellafield, dans le nord-ouest de l’Angleterre (lieu du désastre de Windscale, en 1957) ; près de l’usine de retraitement du cap de la Hague, en Normandie ; à Hanford, dans l’État de Washington (site de l’usine de plutonium qui a servi au projet Manhattan) ; dans les environs du site d’essais du Nevada ; à Three Mile Island, dans l’État de Pennsylvanie ; dans le canton d’Argovie, chaque été entre 1993 et 1996 (la carte qui se trouve sur la double-page suivante se base sur des données recueillies sur 2 600 insectes de ce canton) ; et dans la zone autour de Tchernobyl, en 1990, suite à une invitation pour une visite guidée. Elle donne des conférences, participe à des congrès, organise des expositions de ses peintures en collaboration avec des groupes environnementalistes, et travaille à un projet de grande envergure en association avec le groupe Strom ohne Atom (De l’électricité sans le nucléaire) afin de décrire la distribution des onze types de malformations morphologiques (segments d’antennes manquants ou difformes, ailes de tailles différentes,chitine irrégulière, scutellums difformes, pattes tordues, etc.) au sein d’ensembles de cinquante insectes qu’elle recueille à chaque fois dans vingt-huit lieux bien précis du territoire allemand.

Elle a ainsi réussi à tisser des liens importants avec certains scientifiques. Au cap de la Hague, par exemple, Jean-François Viel – un professeur de biostatistique et d’épidémiologie à l’université de Besançon qui avait repéré la récurrence de leucémies chez les résidents locaux – a accepté de collaborer à l’analyse statistique de sa collection. Mais de manière générale, elle est désormais beaucoup plus réticente à l’idée de faire appel à des experts, et elle préfère répondre aux critiques en perfectionnant sa méthode de recherche : sa collecte de données est beaucoup plus systématique, sa documentation est plus rigoureuse, et ses peintures sont bien différentes des esquisses rapides prises sur le vif lors de ses premières enquêtes de terrain. Dans ses interviews et dans ses nouvelles publications, elle aborde explicitement des questions de méthodologie : selon elle, il ne saurait exister d’habitat de référence sur une planète entièrement contaminée par les retombées d’essais nucléaires hors-sol et par les émissions des centrales nucléaires ; elle précise également que son travail porte sur les difformités induites sur les cellules somatiques par la radioactivité et non sur les mutations héréditaires. (« Je ne peux pas affirmer que ce sont des mutations car je n’ai pas les moyens de le prouver, et comme je ne peux pas le prouver, je ne pense pas que je puisse le dire », m’a-t-elle confié.) Elle met ainsi en valeur sa propre expertise, elle renforce son influence dans des milieux non scientifiques au sein desquels ses talents sont appréciés, et elle publie ses découvertes par le truchement d’organisations environnementales, des médias de masse et des institutions culturelles.

[…]

à Connell, dans l’État de Washington, à côté du réacteur de Hanford, elle s’est liée d’amitié avec la dame qui nettoyait sa chambre d’hôtel. Cette femme et des membres de sa famille – dont leurs animaux domestiques – ont commencé à présenter les symptômes de maladies qu’elle pensait en lien avec des émanations radioactives de la centrale, émanations jusqu’ici ignorées. Mais « son mari, ses voisins, et même son fils de 22 ans disent qu’elle est tarée. Elle était toute contente de tomber sur moi et d’avoir enfin une personne qui l’écoutait et la comprenait. Je n’oublierai jamais Donna. Pour moi, elle représente tous ces gens qui souffrent non seulement de la radioactivité mais aussi de la brutalité des experts qui prétendent que ces problèmes de santé sont imaginaires ou dus à des carences alimentaires. Ce que ces gens ressentent est complètement nié, comment peuvent-ils continuer à faire confiance à leurs sens quand des experts leur disent qu’ils sont fous ? »

04/04/2025