Essais nucléaires en Polynésie française – dossiers militaires déclassifiés

Une plateforme internet, https://moruroa-files.org/, rassemblant plusieurs milliers de pages de documents militaires déclassifiés, des analyses à profusion sur le site disclose.ngo et un livre, Toxique. Autant de ressources apportant une enquête approfondi sur les essais nucléaires français dans le Pacifique, dénonçant les mensonges de l’Etat et de ses instances nucléaires (CEA, AIEA, CIVEN…), des conséquences sociales et sanitaires et de l’appropriation nucléaire-militaire de territoires colonisés et du refus de ces structures de reconnaitre et indemniser les très nombreuses victimes des essais nucléaires.

Quelques extraits d’une série d’articles de mars 2021 par la suite:

Un héritage empoisonné

Leucémie, lymphome, cancer de la thyroïde, du poumon, du sein, de l’estomac… En Polynésie, l’héritage des essais nucléaires français est inscrit dans la chair et dans le sang des habitants. Le strontium a grignoté les os, le césium s’est concentré dans les muscles et les organes génitaux, l’iode s’est infiltré dans la thyroïde.

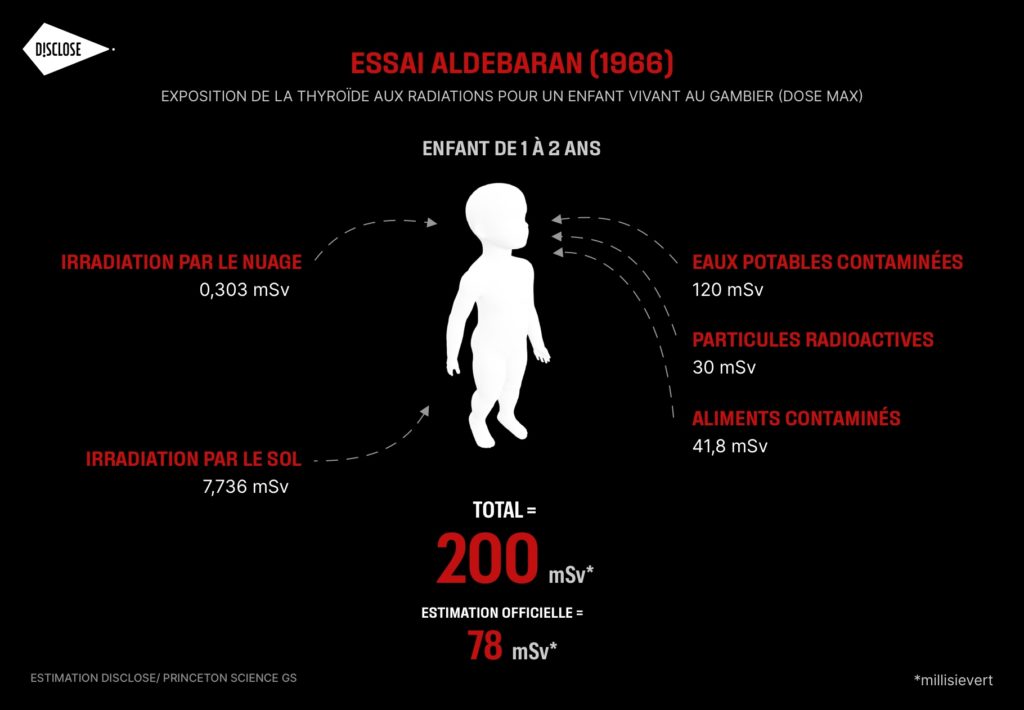

L’histoire de cette catastrophe sanitaire et environnementale largement méconnue a débuté le 2 juillet 1966. Ce jour-là, l’armée française procède au tir Aldébaran, le premier des 193 essais tirés pendant trente ans depuis les atolls nucléaires de Mururoa et Fangataufa, à 15 000 km de la métropole. Le premier, aussi, d’une série de tests parmi les plus contaminants du programme nucléaire français : les essais à l’air libre. Entre 1966 et 1974, l’armée a procédé à 46 explosions de ce type. […]

D’après nos calculs, environ 110 000 personnes ont été dangereusement exposées à la radioactivité, soit la quasi-totalité de la population des archipels à l’époque.

Le 18 février 2020, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a publié un rapport très attendu sur « les conséquences sanitaires des essais nucléaires » en Polynésie française. Aux termes de cette étude, les auteurs concluent que les « liens entre les retombées des essais atmosphériques et la survenue de pathologies radio-induites » sont difficiles à établir, faute de données fiables. Et ces deniers de souligner l’absolue nécessité d’« affiner les estimations de doses reçues par la population locale et par les personnels civils et militaires ». C’est précisément ce que nous nous sommes efforcés de faire dans le cadre de cette reconstitution indépendante. Bien loin de l’opacité et des mensonges que l’Etat s’efforce d’entretenir depuis un demi-siècle.

Révélations sur une épidémie de cancers en Polynésie française

Le 2 juillet 1966, dans le plus grand secret, la France procède à son premier essai nucléaire dans le ciel polynésien. Ce jour-là, à 5 h 34 du matin, Aldébaran, le nom donné à la bombe, est tirée depuis une barge installée sur un lagon bleu azur, à proximité de l’atoll de Mururoa. Quelques microsecondes après l’explosion, une boule de feu apparaît. Cette masse incandescente de plusieurs milliers de degrés s’élève dans le ciel et forme, en se refroidissant, un immense nuage de poussières radioactives dispersé par les vents.

Pas moins de 46 essais « atmosphériques » comme celui-ci ont été réalisés en l’espace de huit ans. A chaque fois, l’explosion a engendré des retombées contaminant tout sur leur passage. A commencer par les habitants des îles. Au total, ils ont été exposés 297 fois à des niveaux de radioactivité intense. Mais, pour les autorités françaises, la ligne de défense est toujours la même : le lien entre les malades du cancer et les tests atmosphériques, longtemps présentés comme « propres », n’a pas été formellement établi.

[…]

« Cluster de cancers »

Pourtant, un rapport confidentiel remis au gouvernement polynésien en février 2020, révèle l’existence d’un « cluster de cancer » qui « laisse peu de doute » sur son lien avec les contaminations radioactives. Sobrement intitulé « Conséquences sanitaires des essais nucléaires français dans le Pacifique » ce rapport de huit pages obtenu par Disclose a été rédigé par un médecin militaire français sur demande du Centre médical de suivi, une administration chargée de dépister les maladies radio-induites.

« La présence d’un « cluster » de cancers thyroïdiens focalisés au niveau des îles soumises à des retombées lors des tirs aériens, et notamment aux Gambier, laisse peu de doute sur le rôle des rayonnements ionisants, et notamment de l’exposition thyroïdienne à l’iode radioactif, dans la survenue de cet excès de cancers », écrit le médecin militaire.

Le village de Rikitea, aux Gambier. ©Mathieu Asselin / Disclose

D’après l’auteur, quelque 10 000 Polynésiens dont 600 enfants de moins de 15 ans qui vivaient aux îles Gambier, à Tureia ou encore à Tahiti à l’époque de la campagne auraient ainsi reçu une dose de radioactivité de 5 millisieverts (mSv), soit cinq fois plus que le seuil minimum (1 mSv) à partir duquel l’exposition est jugée dangereuse pour la santé.

La thyroïde, un organe situé à la base du cou, est particulièrement sensible aux rayonnements, surtout pendant l’enfance, où le risque de développer un cancer est le plus élevé. L’incidence de cancers thyroïdiens et le lien avec la campagne de tirs atmosphériques a fait l’objet d’une étude de l’Inserm, en 2010. D’après les scientifiques, 153 cancers de la thyroïde ont été diagnostiqués entre 1985 et 1995 dans la population polynésienne née avant 1976. Le nombre de cancers de la thyroïde serait deux à trois fois plus élevé qu’en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, notent-ils, sans être capables d’établir un lien avec les essais. Et les experts de pointer à nouveau le manque de données disponibles.

[…]

Aux Gambier, le cancer en héritage

Selon le ministère des armées, les îles Gambier auraient été touchées par des retombées atmosphériques à 31 reprises. En réalité, l’archipel a été frappé par la totalité des essais effectués entre 1966 et 1974. Depuis, le cancer s’est propagé partout. De Rikitea à Taku, jusqu’au rivage de Taravai, les habitants en sont convaincus : ce fléau est directement lié aux expériences atomiques.

En enquêtant sur le terrain et en rencontrant des dizaines de témoins, Disclose a pu dresser une cartographie de la maladie à Mangareva, l’île principale des Gambier. Bien que nous n’ayons pas été en mesure d’établir le lien direct entre les essais et le nombre de cancers sur place, le résultat est édifiant.

Victime du nucléaire : l’imposture de l’indemnisation

[…]

700 millions d’euros

En nous basant sur les données disponibles, nous sommes en mesure d’estimer le nombre de victimes civiles qui pourraient demander réparation suite à la contamination de l’essai Centaure, en juillet 1974. D’après nos calculs, environ 10 000 personnes ont contracté un cancer reconnu par l’Etat comme une conséquence des essais nucléaires.

En considérant que la moyenne s’élève à 70 000 euros par personne, le coût total des indemnités pour la période comprise entre 1975 et 2020 pourrait s’élever à 700 millions d’euros.

Les militaires sacrifiés des essais nucléaires français

Plongeurs, électriciens, pilotes d’avion, mécaniciens, matelots… Entre 1966 et 1974, plus de 90 000 personnes ont été mobilisées par l’armée française pour assurer le bon déroulement de la campagne d’essais atmosphériques conduite en Polynésie française.

En première ligne pendant cette décennie d’explosions à l’air libre, les plus contaminantes, les vétérans ont engagé depuis le début des années 2000 un bras de fer avec leur ancien employeur. Objectif : faire reconnaître le lien direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la survenue de cancers dans leurs rangs. Ce que l’Etat refuse. « A chaque fois que je défends le dossier d’un vétéran devant le comité d’indemnisation des victimes, je dois prouver le lien entre son cancer et les essais« , déplore Jean-Luc Sans, le président honoraire de l’Association des vétérans des essais nucléaires (Aven), 6 700 adhérents.

Dans son refus, l’exécutif s’appuie notamment sur les conclusions de deux rapports commandés au cabinet privé Sepia santé, en 2009 et 2013. Le premier affirme que le taux de mortalité chez les vétérans n’est pas supérieur à celui de la population française en général. Le second avance que le taux « d’affections longue durée », comme les cancers, « ne met pas en évidence » un lien direct avec l’exposition aux radiations chez ces mêmes vétérans.

2 000 vétérans malades

Un échange de courriels internes au ministère des armées met à mal cette communication bien huilée. Dans cette correspondance datée de février 2017, que Disclose s’est procuré, un membre du cabinet de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l’époque, dresse un rapide bilan de l’état sanitaire des troupes ayant résidé sur les atolls du Mururoa et Fangataufa « pendant plusieurs semaines entre 1966 et 1974 ».

L’atoll de Mururoa, l’une des bases principales de l’armée française, en 1966. ©Ecpad

Sur les 6 000 personnes concernées, « environ un tiers [d’entre eux] sont ou seront atteints d’un cancer radio-induit soit 2 000 personnes », prévient l’auteur de la note. A cette première estimation est jointe une seconde correspondant au coût que leur reconnaissance représenterait pour le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) : « 100 millions d’euros. »

Contacté par Disclose, le ministère dément l’existence de ces estimations. Il admet néanmoins l’existence de contaminations possibles pour certains corps de métier. A l’image des « personnels qui récupéraient des enregistrements ou des échantillons [radioactifs] après les tirs » ou encore « ceux qui pouvaient être en contact avec des matières radioactives lors de la décontamination de matériels divers ou de l’assainissement de zones de tir ».

C’est le cas, par exemple, des « bouilleurs ». Dans le ventre des navires militaires, ces mécaniciens avaient pour mission de rendre l’eau de mer propre à la consommation. A force d’inhaler les vapeurs toxiques, ces hommes faisaient partie des effectifs les plus exposés aux radiations. Ce que l’armée n’ignorait pas, comme l’indique le certificat médical rédigé après l’hospitalisation, en novembre 1967, d’un bouilleur contaminé à l’uranium : « Cette affection a été causée par le quart effectué devant les bouilleurs contaminés et le démontage de certaines pièces de ces bouilleurs au cours de la traversée. »

« Cancers foudroyants »

Peu à peu, la maladie a décimé les rangs des anciens. Sur le De Grasse, le navire amiral de la flotte, près de « 30 % à 40 % des équipages sont morts », témoigne Christian Coulon, un ancien mécanicien désormais à la tête de l’Aven dans le Morbihan. « Le bateau n’était pas du tout prévu pour une utilisation en milieu contaminé », complète-t-il.

Charles Van Cam, un météorologue affecté à Hereheretue, une île à mi-chemin entre Mururoa et Papeete, entre 1970 et 1971, soutient qu’il a perdu l’ensemble de ses cinq collègues. « Ils sont tous morts de cancers foudroyants après la fin des essais : leucémie ou poumons », assure-t-il. René Le Dain, météorologue passé par Tureia et les Gambier au début des années 1970, livre peu ou proue la même histoire. Seuls changent les lieux. Et les dates :« Sur les quatre à être au poste météo des Gambier, nous sommes trois à avoir eu un cancer. »

La contamination cachée de Tahiti

Dans l’histoire des essais nucléaires, l’année 1974 marque un moment charnière. Après huit ans d’expériences atomiques en plein air, l’armée s’apprête à faire le choix des essais souterrains, plus propres et surtout plus discrets. Pour cette ultime campagne « atmosphériques », le Centre des expérimentations du Pacifique (CEP) a prévu un programme « extrêmement serré », comme l’indique un document interne daté de novembre 1974. Cette année-là, « le difficile équilibre entre les impératifs de sécurité et les exigences du calendrier » a été « porté jusqu’à la limite de rupture », peut-on lire dans ce rapport de synthèse de 110 pages.

C’est dans ce contexte politique et scientifique que la France procède, le 17 juillet 1974, à son 41e essai atmosphérique depuis l’atoll nucléaire de Mururoa. Nom de code de la bombe : Centaure.

En s’appuyant sur des données météorologiques correspondant à la date du tir, des relevés scientifiques portant sur la taille du nuage ainsi que des archives militaires inédites, Disclose a modélisé la trajectoire effectuée par le nuage radioactif, heure par heure.

Pour la première fois, cette reconstitution démontre l’importance des retombées toxiques qui se sont abattues sur l’île de Tahiti et les 80 000 habitants de Papeete, la capitale de la Polynésie française.

[…]

Comme prévu, Centaure explose, formant un immense champignon atomique quelques minutes après. Problème : il n’atteint pas l’altitude espérée par les scientifiques. Au lieu des 8 000 mètres initialement prévus, il culmine à 5 200 mètres. A cette hauteur, les vents ne poussent pas la tête du nuage vers le nord, mais vers l’ouest. Autrement dit, en direction de Tahiti, située quasiment en ligne droite.

Le champignon atomique suite à l’essai Centaure, en juillet 1974.

Le champignon atomique suite à l’essai Centaure, en juillet 1974.

Une heure après l’explosion, les retombées atteignent Tematangi, le poste météorologique le plus proche de Mururoa, la zone de tir. Elles traversent ensuite l’île habitée de Nukutepipi, surnommée « l’île des milliardaires », puis survolent trois atolls. Les poussières radioactives frappent Tahiti le 19 juillet 1974, à 20 heures.

Entre le tir et l’arrivée du nuage à Tahiti, plus de quarante-deux heures se sont écoulées sans que les Tahitiens ne soient alertés de la contamination nucléaire en cours. Malgré la gravité des faits, les autorités françaises, en connaissance de cause, ne les ont pas confinés. Pas plus qu’elles n’ont interdit l’ingestion de denrées qu’elles savaient empoisonnées.

La farce des indemnisation

Entre 1966 et 1974, l’atome s’est disséminé partout. Dans l’environnement des îles polynésiennes comme dans le corps de leurs habitants. Depuis, la question des réparations liées à l’impact des essais nucléaires dans le Pacifique est un sujet sensible. Tardivement, en 2010, la France a fait un pas vers la reconnaissance de ses responsabilités en créant le Civen, un comité chargé de l’indemnisation des victimes civiles et militaires.

Une procédure spéciale entre alors en vigueur. Pour être reconnu, le demandeur doit prouver qu’il vivait en Polynésie à l’époque des essais atmosphériques, et qu’il est atteint par l’une des 21 maladies radio-induites figurant sur une liste officielle – elles passent à 23 en 2017. Le requérant bénéficie alors d’une présomption de causalité entre la pathologie développée et l’exposition à l’atome. Du moins en principe.

Dans les faits, le Civen s’est érigé en mur infranchissable. En dix ans, seulement 506 personnes ont été indemnisées pour avoir souffert de cancers radio-induits. Depuis sa création, l’institution a rejeté plus de 80 % des dossiers examinés. Mais impossible de savoir pourquoi : le comité ne motive pas ses décisions et ne rend pas ses avis publics.

Deux décisions récentes illustrent la nécessité d’une plus grande transparence dans le mode d’attribution du statut de victime. Elles concernent les dossiers déposés par deux sœurs originaires de l’atoll Raivavae, nées en 1964 et 1965, qui ont contracté la même pathologie : un cancer du sein. Bien que leurs situations aient l’air en tout point comparables, elles ont obtenu deux décisions diamétralement opposées. Pour la première, le Civen conclut que l’exposition aux rayons ionisants est suffisamment élevée pour être reconnue. Concernant la seconde, il estime le contraire, sans plus de détails.

Opacité et lourdeur administrative ont fini par broyer les espoirs des Polynésiens. Au point que beaucoup n’entament même pas les démarches. « Les gens ont peur de parler, estime Astrid Brander, originaire d’un des atolls les plus touchés par les retombées nucléaires. Face à des blancs, ils la ferment. » Le patriarche de sa famille, Tane Brander, est mort en 1994 d’un cancer du poumon reconnu comme une conséquence des essais. Deux des fils de Tane ont eux aussi été atteints de cancers radio-induits. Ils n’ont jamais déposé de demande d’indemnisation.

Selon un rapport confidentiel que nous nous sommes procuré, le ministère de la santé polynésien estime qu’il y aurait environ 10 000 victimes réparties essentiellement entre Tahiti et les îles Gambier. Toutes auraient reçu une dose de rayonnement supérieure à 5 millisieverts (mSv), soit quatre points de plus que la dose aujourd’hui nécessaire pour demander réparation à l’Etat français. Mais d’après notre enquête, les chiffres sont encore plus vertigineux. Notre reconstitution des retombées radioactives liées à l’essai Centaure, en 1974, montre que la totalité des habitants de Tahiti et des îles alentours, les îles Sous-le-Vent, a été exposée à une dose supérieure à 1 mSv. Ce seraient donc 110 000 personnes qui pourraient potentiellement demander réparation à l’Etat. Or jusqu’en 2019, le nombre de civils polynésiens – c’est-à-dire hors militaires et prestataires d’entreprises – à qui le Civen a fait une offre d’indemnisation s’élève à 63 personnes. […]

Essais nucléaires : l’Etat s’enferme dans ses mensonges

Disclose et Interprt, en collaboration avec Sébastien Philippe, enseignant-chercheur à l’université de Princeton, ont publié, mardi 9 mars, le fruit d’une enquête de deux ans sur les conséquences des essais nucléaires dans le Pacifique.

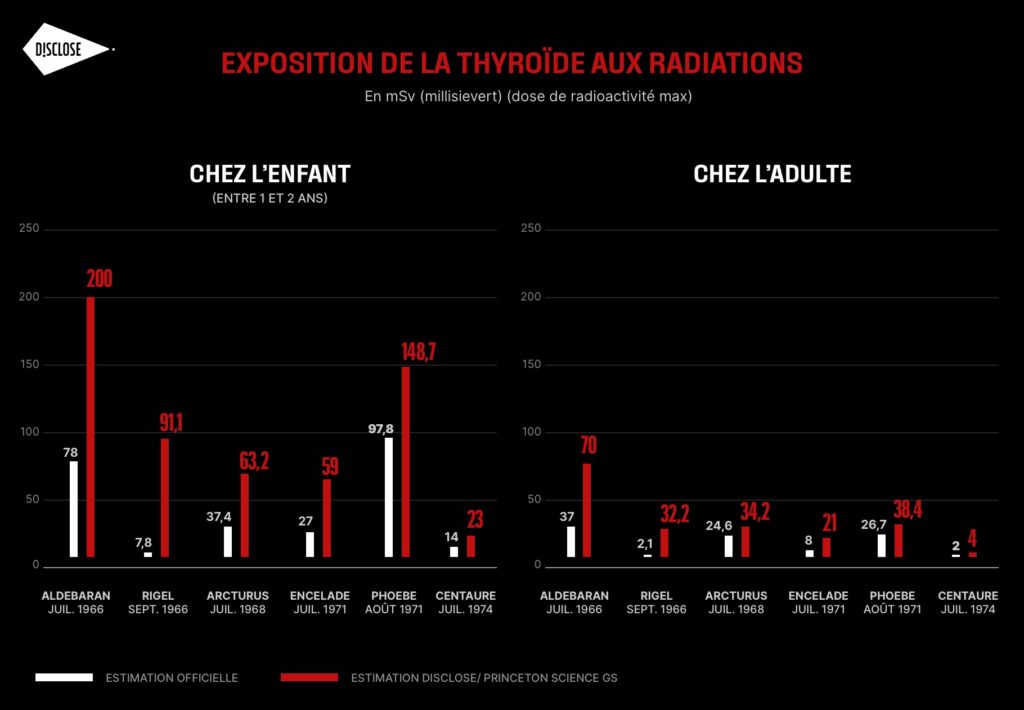

D’après nos conclusions portant sur six essais parmi les plus contaminants du programme nucléaire français en Polynésie, les habitants des Gambier, de Tureia et de Tahiti ont été bien plus exposés aux rayonnements ionisants que l’Etat ne veut bien le dire. Selon nos calculs, ils ont pu recevoir des doses sur tout le corps deux à dix fois supérieures aux estimations établies par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), en 2006. Les mêmes estimations sur lesquelles s’appuie le Comité d’indemnisation des essais nucléaires (Civen) pour examiner les dossiers qu’il reçoit.

Face à cette remise en cause sans précédent des calculs réalisés par le CEA il y a quinze ans, l’organisation s’est fendue d’un communiqué, vendredi 12 mars. Parsemés de contre-vérités et d’approximations, nous y répondons point par point.

La prétendue validation de l’AIEA

Dès l’introduction, le Commissariat avance un argument censé clore toute velléité de débat : « La méthode et les résultats du CEA ont été validés » dans une publication de 2010 signée par quatre experts scientifiques mandatés par l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA). C’est faux. L’AIEA n’a rien validé du tout, comme le révèle une lecture attentive de ce rapport que Disclose s’est procuré et que nous publions dans son intégralité pour la première fois.

Premier enseignement : les auteurs de l’étude sont partis d’une hypothèse que le CEA omet de mentionner dans sa réponse. A savoir que « toutes les informations, tous les calculs et toutes les données fournies (…) sont corrects. » Autrement dit, les experts de l’AIEA s’exonèrent de toute responsabilité dans le cas où les éléments utilisés par le CEA pour calculer l’impact des essais seraient erronés. Une précaution utile : ces fameuses données étaient encore classées secret défense au moment de rédiger leur rapport, en 2010. Certaines le sont toujours.

Deuxième enseignement : l’AIEA a pris des pincettes avec les travaux de la France, quoi qu’en dise le CEA aujourd’hui. « Les informations contenues dans le présent document ont été fournies par [le CEA] et n’ont pas été révisées par l’AIEA [qui] ne peut être tenu pour responsable des informations reproduites », écrit le collège d’experts en page 6 de son rapport. Et les auteurs de rappeler un peu plus loin, à toutes fins utiles, que « l’objectif (…) n’était pas de réaliser une nouvelle étude in situ détaillée ou un nouveau calcul des doses à partir des données présentées. »

Pour finir de convaincre ses lecteurs, le CEA souligne que les experts de l’Agence internationale ont estimé que « l’exposition réelle est probablement inférieure » à celle retenue par l’Etat, car « ce sont les résultats de mesures les plus élevés qui ont été retenus. » En réalité, les scientifiques n’ont pas été en mesure de vérifier qu’il s’agissait bien des mesures maximales puisqu’ils n’avaient pas accès aux données de l’époque… secret défense oblige.

En revanche, notre analyse des archives déclassifiées en 2013 révèle que les données de contamination les plus hautes n’ont pas toujours été retenues. C’est le cas, par exemple, pour l’essai Aldebaran, en 1966 : des mesures faites sur l’eau de pluie prélevée dans une citerne destinée à la consommation des habitants n’ont pas été prises en compte, contrairement à ce que soutient le CEA.

Ces échantillons sont pourtant 20 à 25 fois supérieurs à ceux prélevés dans les ruisseaux, les seules à avoir été conservées dans les calculs de 2006 (pour plus de précision, voir le rapport du Service mixte de contrôle biologique daté du 16 août 1966). Or, les eaux de rivières ont la particularité d’être « lessivées » et assainies « par les nappes souterraines » lors de leur transit. D’où leur « très faible contamination », comme le reconnaît le rapport du SMCB. Le choix du CEA d’exclure la valeur liée à l’eau de pluie des citernes explique ainsi la différence, d’un facteur trois, entre nos estimations de dose et les siennes.

[…]

23/03/2021

Et sinon, 2 jours avant

on écrivait ça

sur le même sujet.

Le « nucléaire démocratique » n’existe pas

Un discours trompeur trouve aujourd’hui de plus en plus d’écho : le nucléaire, énergie soi-disant « décarbonée », pourrait sauver le climat. Cette assertion mensongère s’effondre dès que l’on exami... Lire la suite

Et sinon, 445 jours après

on écrivait ça

sur le même sujet.

[Nucléaire militaire] Écoute du podcast « Saupo...

Dans ce contexte de diffusion massive des armes en Ukraine, et d’annonces de relance du nucléaire en France (avec des technologies issues du nucléaire militaire telles que les SMR ou les EPR)... Lire la suite