L’Uranium n’a pas bonnes Mines

Article publié à l’origine sur le site d’homonucléarus le 13 décembre 2020.

L’extraction de l’uranium constitue la première phase ô combien essentielle du cycle du combustible nucléaire. Depuis 2001 et la fermeture de sa dernière mine uranifère, le nucléaire français fonctionne exclusivement grâce aux importations d’uranium. L’indépendance énergétique est maintenant une pure illusion. Cette exploitation minière en notre territoire métropolitain aura provoqué de graves pollutions, pour certaines encore à déplorer.

(source : Futura Sciences)

// En Bref //

• L’exploitation uranifère est un enjeu stratégique vital pour la France

• Son indépendance énergétique reposait, un temps, sur les mines métropolitaines

• Les traitements chimiques ont engendré des pollutions locales

• Des contaminations radioactives sont répertoriées et toujours pas solutionnées

• Les impacts sanitaires passés, actuels et futurs sont mal évalués

// En Bref //

Plus abondant que l’argent (30 fois plus) ou l’or (600 fois plus), l’uranium est en plus un minerai hautement recherché pour sa radioactivité naturelle. Oui, naturelle. Son noyau est trop lourd pour être stable dans le temps ; il se transforme donc spontanément en d’autres éléments radioactifs plus légers, émettant de l’énergie. Cette aptitude en fait la principale matière première utilisée aujourd’hui par l’industrie nucléaire. L’extraction de l’uranium constitue la première étape du cycle de ce ‘combustible’, que ces applications en soient militaires ou civiles. Et Reste le premier échelon d’importance pour prétendre à terme produire de l’électricité à partir de la fission nucléaire : le parc nucléaire consomme environ 10 000 tonnes d’uranium naturel par an (pour un coût d’environ 1 milliard d’euros). Jusqu’à peu, la France pouvait s’approvisionner chez elle.

(vue schématique du cycle du combustible ; source : IRSN)

Une bague sertie d’uranium

L’uranium est un élément de classification placé bien en bas du tableau de Mendeleïev, ce qui fait de ce métal gris à blanc argenté brillant l’élément chimique naturel le plus lourd sur Terre (il est environ deux fois et demi plus dense que le fer). Il en existe de nombreux isotopes, tous présents dans l’écorce terrestre, tels l’uranium 238 (le plus abondant, de l’ordre de 99,28% de l’uranium total), l’uranium 235 (0,71%) ainsi que des traces d’uranium 234 (0,006%), en quantités variables dans les roches, le sol, l’eau, l’air, les plantes, les animaux et même les êtres humains, y a pas de raison. Parmi les isotopes, pas de chance, c’est l’U235 qui est le plus recherché car le plus fissile et à même de répondre aux attentes de la filière nucléaire.

Par contre, sa teneur moyennes n’est que d’environ 3 grammes par tonne. Comme sa présence est décelable dans l’eau de mer (même si ce n’est que de l’ordre de 3 milligrammes par mètres cube !), les pronucléaires se plaisent à souligner que les océans recèlent environ 4,5 milliards de tonnes d’uranium dissout en réserve, comme un gisement inépuisable. Mais il va de soi que cette extraction spécifique est encore trop énergivore et techniquement difficile pour la croire fonctionnelle et rentable à court terme.

L’extraction minière n’est déjà en elle-même pas une mince affaire. Elle doit être encadrée compte tenu de la radioactivité en jeu (il faut 4,5 milliards d’années pour que l’uranium 238 ne se désintègre totalement, 700 millions d’années pour l’uranium 235) et de celle de certains de ses descendants tels le radon, un gaz nocif.

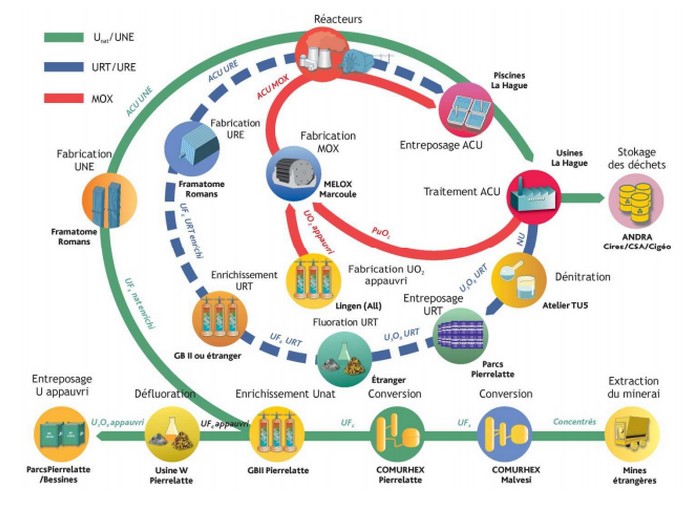

Une fois le minerai extrait, il faut user de bien des techniques pour récolter suffisamment d’uranium naturel à partir de si faibles teneurs, pour le concentrer, pour le transporter, pour le transformer et enfin pour l’enrichir afin de prétendre l’utiliser sous formes de barres dans les centrales.

Oh oui, lixivie-moi toute !

Si l’uranium est un métal relativement répandu dans l’écorce terrestre, il ne s’extrait pas directement sous sa forme utilisable. Cette extraction du minerai uranifère, depuis des gisements exploités à ciel ouvert (MCO) ou en profondeur (TMS), doit être suivie d’un broyage, d’un traitement par lixiviation, d’une concentration par diverses opérations chimiques pour former le yellowcake, d’une purification, d’un enrichissement, enfin d’une conversion (en tétrafluorure d’uranium UF4). Bref, il y a donc loin de la mine au crayon. Objectif ultime : obtenir un combustible dont la proportion d’uranium 235 se situe entre 3 et 5 %. En gros, au final il faut compter environ 6 kilogrammes d’uranium pour en obtenir un seul sous forme de combustible enrichi.

(le yellowcake)

Hormis la partie extractive proprement dite, les mines disposent généralement d’une usine sur place pour procéder dans le même temps au concassage puis à la lixiviation permettant de dissoudre les oxydes d’uranium en phase liquide (via de l’acide sulfurique ou de la soude par exemple). Extraction et traitements primaires demandent des ressources naturelles et occasionnent des pollutions. Outre le produit final attendu, ces procédés génèrent alors des déchets, des « stériles », des « résidus d’uranium » radioactifs, sous forme de sable et de boue rosâtre riche en radium.

Un minerai très répandu

La course mondiale à la construction de réacteurs nucléaires (conjuguée à celle des armements que se livraient États-Unis et URSS) aura engendré un pic de demande dans les années 1950. Le commerce de l’uranium reste un marché tendu, même si le minerai est répandu sur Terre et que les mines peuvent potentiellement être creusées partout. Les exploitants n’ont d’autres choix que de prospecter, sonder pour trouver les zones uranifères les plus concentrées.

Une répartition qui révèle parfois ses mystères. C’est le cas du site d’Oklo (Gabon) où un ‘réacteur naturel’ a fonctionné pendant 400 000 à 800 000 ans dans un gisement d’uranium présent il y a deux milliards d’années. Cette réaction exceptionnelle aurait été permise par la circulation continue de fluides dans ledit gisement, respectant par tout hasard la « masse critique » nécessaire au déclenchement de la réaction en chaîne. Il faut savoir qu’en ces temps forts lointains, l’uranium terrestre était encore constitué de 4% de son isotope 235 (taux ne dépassant pas 0,7% dans l’uranium naturel de nos jours, pour rappel). Après l’activité de ce réacteur naturel, soulignons que les atomes issus des réactions, toujours présents sur cette zone et coincés dans une gangue d’argile, ne sont pas sans rappeler le projet d’enfouissement géologique français (Cigeo ; nous y reviendrons). Tout est dans la Nature ?

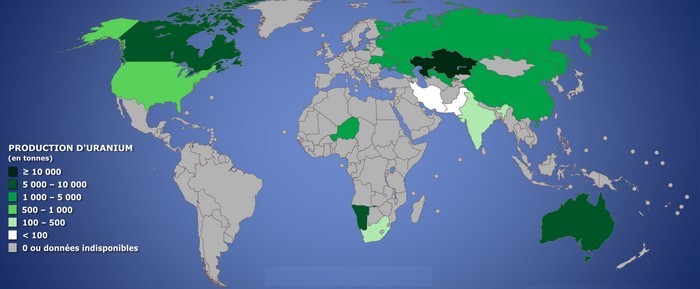

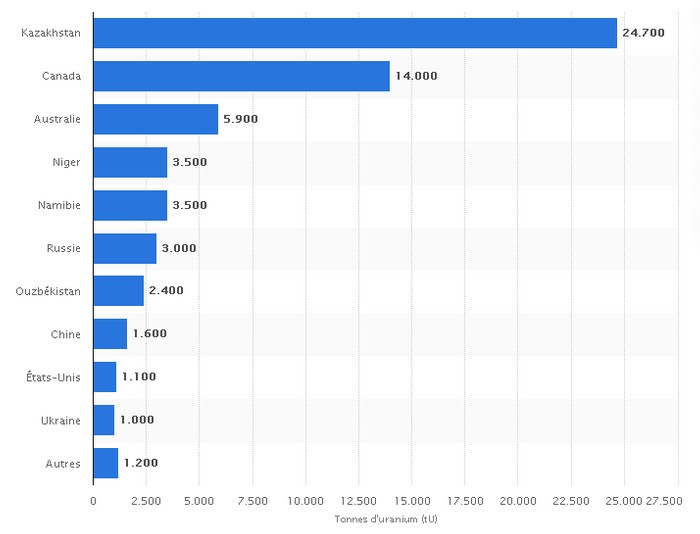

La production mondiale annuelle se situe maintenant entre 55 000 et 65 000 tonnes, via les zones les plus richement dotées : comme celles du Kazakhstan responsable d’un tiers de la production, du Canada, de l’Australie mais aussi du Niger, de la Namibie, de la Russie et de l’Ouzbékistan. Malgré une répartition géographique plutôt équilibrée, contrairement aux réserves d’hydrocarbures, les mines possédant les teneurs les plus élevées se situent au Canada (des teneurs peuvent y dépasser les 20%, à l’instar de la mine de Cigar Lake) ou au Niger.

(stats producteurs ; source : Statista)

Qui dit faible nombre de pays miniers dit peu de sociétés exploitantes : moins de dix compagnies se partagent près des 9/10è du marché de l’extraction de l’uranium dans le monde. Nous pouvons citer la canadienne Cameco, l’australienne BHP, la kazakhstanaise Kazatomprom… Orano n’est plus l’acteur majeur que la France a connu du temps de la splendeur d’Areva, faute de déconvenues financières.

Les ressources mondiales d’uranium sont suivies minutieusement depuis 1965 par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), pour des considérations stratégiques et économiques évidentes. Une parution biennale assure un résumé pointu de la situation auprès d’une centaine de gouvernements. Enfin, minutieux est un mot soumis à interprétation fluctuante : avant les années 1990, les mines d’uranium proprement dites étaient exclues des définitions officielles de ce qu’est une « installation nucléaire », se trouvaient alors exemptées des procédures de contrôle élaborées par l’AIEA qui visent à éviter la prolifération nucléaire, une exclusion facilitant le commerce de l’uranium, intérêt économique primant donc sur toute sécurité. Des données peuvent être aussi utilement consultées dans ce guide mondial.

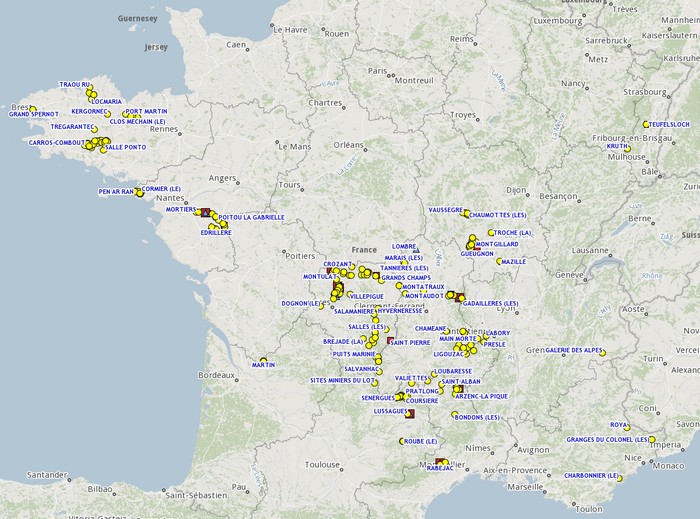

Si la France n’a pas été exempte de production, avec pas moins de 200 sites d’extraction et de traitement qui auront été exploités puis progressivement fermés à mesure que les coûts d’extraction s’élevaient, l’essentiel de l’uranium français provient maintenant des mines d’Arlit, au Niger.

La France, un paysage irradiant

Il y a belle lurette qu’il ne sort plus un seul kilo d’uranium du sol français. Ce qui n’empêche pas, curiosité tenace, que la totalité de l’uranium importé en France soit considéré d’ailleurs intégralement comme indigène dans les statistiques officielles.

La prospection de l’uranium a commencé en France en 1946, dans le même mouvement que la création du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), l’objectif étant de trouver rapidement de l’uranium. En 1948, le gisement de La Crouzille (Limousin) est découvert. Puis ceux de Bessines (Limousin), de St-Priest-La-Prugne (Forez), de L’Écarpière (Vendée). Au cours des années 1950 et 1960, ces trois zones géographiques ont assuré la grande majorité de la production uranifère française. Dès le début des années 1960, des prospections sont par ailleurs déjà engagées hors de France, en Afrique notamment, continent colonial par excellence, puis en Amérique du nord et en Australie. Si bien qu’à partir de 1973, des colis d’uranium étaient importés du Gabon puis surtout du Niger. Des usines de production traitaient tout le minerai d’uranium extrait en France, à proximité des centres miniers. La production française a augmenté régulièrement jusqu’en 1988 avant d’entamer une décroissance continue qui a conduit à la fermeture de la dernière usine en 2001. C’est bien simple : le coût de production n’était plus compétitif sur le marché mondial car les mines françaises sont à faible teneur en uranium (moins de 1%). Ce ne sont pas moins tout de même de 70 000 tonnes cumulées d’uranium qui auront été exploitées à partir de dizaines de millions de tonnes de roches.

La fermeture de la dernière mine de Le Bernardan (Haute-Vienne) n’y échappe pas : il s’agit ensuite d’assurer la remise en état et le réaménagement de ces 250 sites d’extraction exploités sur 25 départements. Soit assainir, réduire la libération de substances toxiques, surveiller la qualité de l’air et de l’eau dans l’environnement. L’exploitant Orano met à disposition une carte interactive pour suivre l’évolution des sites. Verdoyant.

Rien que de très attendu et légitime ? Durant toutes ces années d’exploitation, il était plutôt question de subir les émanations de poussières radioactives (dues aux tirs à l’explosif, aux transports, aux concassages du minerai…), le largages de radon depuis les bouches d’aérages proches d’habitations (quand ce n’était pas au sein des domiciles eux-mêmes), et les contamination des eaux circulant dans les galeries de mines, etc. L’exploitation par carrière ou galeries souterraines imposait aussi de pomper en permanence les eaux de ruissellement ou les eaux de nappe (eaux d’exhaure dont la neutralisation par la chaux n’était pas suffisante) contenant des métaux lourds et des radionucléides, dont certains très radiotoxiques par ingestion. Les exploitations auront entraîné une contamination très significative de l’environnement, en violation des principes internationaux de radioprotection, occasionné des cas d’irradiation externe induite par l’uranium ou des substances radioactives associées (présentes dans les boues issues des forages par exemple).

C’est un fait : les roches broyées mises de côté auront densifié en radioactivité certaines zones de plusieurs dizaines de fois à cent fois plus élevées que la radioactivité des sols naturels. Des zones souvent accessibles au public et dont les surfaces étaient parfois réutilisées pour des activités de loisir. Ce sont ainsi plus de 50 millions de tonnes de résidus d’extraction qui auront été produits et répartis sur une vingtaine de sites de « stockage » officiels, en stockage à sec (en carrière) ou sous eau (derrière des digues). Certains résidus auront carrément été utilisés pour remblayer d’anciennes galeries, des routes, des chemins ou encore des plates-formes, des soubassements, des cours d’école, auront servi également à la confection de ciments, d’autres se sont retrouvés directement au contact d’eaux souterraines. Au pire, une réutilisation de ferrailles contaminées issues des exploitations aura été constatée (tubes issus des forages…).

Si, comme nous l’avons indiqué précédemment, il n’y a plus en France d’exploitation de mines d’uranium, il n’en demeure pas moins une situation d’héritage qui devra être solutionner et gérer sur le long terme. Et les affaires médiatisées de Saint-Priest-La-Prugne et du lac de Saint-Pardoux ne sont sans doute pas les seuls dossiers à suivre.

La base nationale Mimausa a été développée afin de permettre la consultation par le grand public de données concernant les anciens sites miniers français d’uranium. Il s’agit d’une compilation et d’une synthèse des données concernant les historiques, les contextes géographiques, les situations administratives et les éventuels dispositifs de surveillance radiologique respectifs.

(Mimausa ; source : IRSN)

Quelques exemples permettent de prendre conscience de l’intérêt primordial du suivi de ces anciens sites miniers.

La Crouzille

Cette exploitation limousine a débuté en 1949 sous la responsabilité du CEA puis de la COGEMA (COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires, devenue Areva puis Orano). La Crouzille, c’est une quarantaine de sites miniers ainsi qu’une usine d’extraction physico-chimique. Un cas représentatif de part son envergure et son enchevêtrement de structures juridiques qui compliquent les réparations pour préjudice éventuels, le suivi et les remises en état des sites.

En Limousin, ce sont 20 millions de tonnes de résidus qui se sont accumulés, en des sites parfois non étanches, risquant de contaminer à long terme les eaux souterraines de la région. Des teneurs moyennes en uranium et radium ont été mesurées jusqu’à quatre fois supérieures au niveau naturel régional, des poussières radioactives repérées dans l’air ambiant et donc potentiellement inhalables par les populations. La réutilisation dans le domaine public de stériles miniers reste le problème le plus directement impactant. Les villages limitrophes des sites miniers ont été cartographiés selon les données radiométriques, permettant des opérations d’assainissement et de reprise de matériaux, surtout au niveau des lieux à usages sensibles, tels que les écoles et les autres établissements d’enseignement ou de soin. Concernant l’impact sur l’homme et l’environnement, un suivi radiologique sur les denrées alimentaires produites localement a été préconisé et renforcé. Si la Cogéma a été relaxée en 2005 pour ‘mise en danger de la vie d’autrui’, des preuves suffisantes ont permis de confirmer les délits de pollution des eaux et d’abandon de déchets radioactifs. En juin 2006, un « Groupe d’Expertise pluraliste autour des mines du Limousin » (GEP-Mines) est créé afin d’apporter un regard critique sur les documents techniques relatifs à la surveillance des sites miniers. Une expérience et une expertise qui se seront révélées positives. Les autres anciens sites se sont alors vus dotés dans un même de « Comités de suivi des anciens sites miniers » et une surveillance a été imposée à l’ancien exploitant.

Saint-Priest-La-Prune

Le massif des Bois-Noirs se dresse sur les hauteurs du village. La mine d’uranium y a été exploitée de 1954 à 1980, ainsi qu’une usine de traitement chimique dès 1960 et une usine de lixiviation. Aujourd’hui, l’entrée est interdite par la faute d’un stockage de 1,3 million de tonnes de résidus miniers (sables et boues chargés d’éléments radioactifs et de produits chimiques, pour 7000 tonnes d’uranium produites) dans un bassin artificiel de 20 hectares, aménagé dans l’ancien lit d’une rivière, sécurisée par une digue haute de 42 mètres et longue de 510 mètres. Une digue qui ne devait pas être considérée comme une solution à long terme d’ailleurs…

Si à moyen terme le recouvrement en eau du stockage assure une bonne protection radiologique, on ne peut pas considérer la digue en terre retenant le bassin comme une solution à long terme. Il faudra étudier la mise en sécurité à long terme du stockage, ce qui suppose probablement sa mise hors d’eau, la réalisation d’une autre protection biologique par un recouvrement de plusieurs mètres d’épaisseur de terre, la dérivation de tous les apports d’eau au bassin et le drainage du stockage, selon le rapport Desgraupes transmis au CEA en 1991

Le volume y est tellement impressionnant que seuls deux mètres d’épaisseur d’eau recouvrent les déchets, limitant les émanations de radon. Le projet de confectionner une couverture solide a été abandonné en 2015.

Classés dans la catégorie des déchets FA-VL (faible activité et vie longue), les résidus sont caractérisés par des radionucléides de très longue période et de forte radiotoxicité. Un temps, dans le cadre du démantèlement, la COGEMA aura envisagé de recycler des ferrailles contaminées. Certains sites publics (chemin communal ou privés) révélaient des niveaux radioactifs plus de 10 fois supérieurs au niveau naturel. Ce qui démontrait le suivi défaillant des sites par l’exploitant malgré ses obligations.

Gueugnon

En 1955, une usine d’extraction est construite au sud de la ville. Pendant 25 ans, ce sont 168 000 tonnes de minerais qui ont été traités pour produire 840 tonnes d’uranium, générant 128 000 tonnes de déchets stockés au bord de l’Arroux. Encore faut-il compléter cette quantité par les déchets du démantèlement, portant le total à plus de 220 000 tonnes radioactives. Le site est aujourd’hui en autosurveillance.

Gueugnon aura connu une médiatisation via un parking du stade municipal qui n’aura jamais ouvert au public car il repose sur 20 000 tonnes de déchets radioactifs. Un stockage sauvage, nullement répertorié. Les déchets n’y sont en sus enfouis que sur seulement 70 centimètres de profondeur. L’utilisation de ces stériles en soubassements a été rendu possible par l’absence de réglementation encadrant la gestion de ces matériaux et avec l’aval de l’ingénieur des Travaux Publics de l’Etat. Après avoir un temps préconisé de recouvrir le tout de goudron, le site est maintenant classé comme radioactif et interdit en raison de niveaux de radioactivité parfois 10 à 100 fois plus élevés que les niveaux usuellement relevés dans des secteurs géologiques comparables.

Ces exemples sont-ils exceptionnels ? Non. En France, la décontamination des mines et la gestion des déchets d’extraction ont été problématiques et le demeurent. Il a été parfois constaté des épandages en pleine campagne, d’autres fois ensevelis, des déchets ont également été utilisés pour remblayer des terrains, construire des routes, des parkings… Depuis, une circulaire n° 2009-132 du 22 juillet 2009 oblige l’exploitant ou le gestionnaire unique qu’est Orano. Il n’est pourtant pas rare aujourd’hui de tomber sur ce genre d’ancien site nucléaire oublié, de zones emplies de déchets stockés. Globalement, un manque de transparence peut être reproché, a minima.

Voir la vidéo Uranium, le scandale de la France contaminée.

Bref, le problème semble assez généralisé. En Creuse, les observations et résultats des contrôles effectués par l’IRSN sur 12 des anciens sites miniers révèlent à Chaumaillat des situations radiologiques hétérogènes (des points chauds ), à La Ribière l’existence d’une situation radiologique atypique qui semble marquée par les activités passées de l’exploitation minière, des sites restent accessibles au public, sans surveillance, à Bellezane une zone contaminée par 1,5 millions de tonnes de déchets est également accessible au public… Et cela même jusqu’en Bretagne, région pourtant épargnée par les centrales nucléaires. L’ASN a fait liste de ces dernières recommandations sur ce dossier.

Des émissions et des rejets atmosphériques, en particulier du radon, et des poussières de minerai, sont à déplorer ? Des rejets liquides ou solides ont souillé l’environnement ? Les contaminationsy sont directement liées à la méthode d’extraction. Et les toxicités chimique et radiologique de l’uranium ne font maintenant plus de doute dans le cadre de cette activité, ce qui exige de fortes contraintes de sûreté. Mais de tels cadres et normes sanitaires n’existaient pas de tous temps, voire ne sont pas respectés dans certains pays, exportateurs en même temps qu’en voie de développement.

Une protection environnementale efficiente ?

L’encadrement législatif aura failli. Si l’extraction de tout métal est réglementée à l’échelle nationale, dans le cas de l’uranium, la réglementation et le contrôle s’inscrivent également dans un régime international de droit nucléaire (qui s’applique d’ailleurs à l’intégralité du cycle du combustible nucléaire). Les dommages environnementaux ont rapidement été connus et étudiés, comme ceux datant de la guerre froide à Wismut (ex-Allemagne de l’Est), décrits comme étant probablement le « pire » ancien site d’extraction d’uranium au monde, pas seulement pour l’environnement d’ailleurs.

(mine uranifère de Wismut ; source : BfS)

À compter des années 1990 seulement, de nouvelles obligations se sont imposées, concernant également les anciens sites uranifères. Mais, comme souvent, les principes et objectifs fondamentaux, les règlementations sont plus difficiles à imposer dans certains pays en voie de développement. En Afrique, 34 pays ont accordé des permis d’exploration (parmi lesquels le Niger et le Botswana), des pays généralement pas les plus propices pour permettre une participation des autochtones et du public à la vérification du respect des normes, faire respecter des considérations sociales, s’assurer de la bonne tenue des études d’impact sur l’environnement et de sa protection, de la sûreté radiologique et de la gestion des déchets, de la réhabilitation des sites pour les populations voisines amenées à les fréquenter par la suite.

Les bonnes pratiques sont donc prônées, parfois tardivement, mais pas toujours avec succès et application. En sus des aspects concernant l’environnement, c’est la santé des travailleurs et leur sûreté qui y est préoccupante.

Un trou dans la raquette sans doute. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, les millions de tonnes de déchets ne dépendent aucunement du code minier, ne sont pas traités comme déchets radioactifs à TFA-VL (Très Faible Activité-Vie Longue). Dans ce contexte, les dégâts environnementaux engendrés par lesdits déchets et les risques sanitaires potentiels afférents ne seront pas, et de loin, une des premières préoccupations des exploitants.

En pratique, les roches étaient systématiquement « triées » au compteur Geiger. Lorsque leur radioactivité était « faible », donc leur teneur en uranium « relativement » basse, l’exploitant les mettait de côté. Ce sont ce ue l’on nomme les « stériles ». Malheureusement la radioactivité de ces stériles pouvait être plusieurs dizaines de fois et même plus de cent fois plus élevée que celle des sols naturels. Disséminés en de nombreux endroits, ils peuvent engendrer de nos jours encore des risques d’irradiations supplémentaires.

L’ANDRA, l’agence en charge de la gestion des déchets radioactifs, a longtemps présenté ces stériles comme des « roches contenant peu ou pas du tout d’uranium », rendant simplement leur traitement peu rentable. Il n’empêche : leur dangerosité n’en diminue pas plus rapidement dans le temps (rappelons que la période radioactive est de 4,5 milliards d’années), possédant des débits de dose gamma non anodins quand ils sont remis sans contrôle dans le domaine public, pour la construction de routes, le remblayage de cours et de parkings, la construction de plateformes …

Aussi, avant même que l’utilisation de substances radioactives n’occasionne ses propres nuisances, l’extraction de l’uranium aura donc engendré des dizaines de millions de tonnes de roches broyées, certaines à radioactivité dite « faible ». La quantité de déchets et leur radioactivité sont telles que parfois les sites classés comme Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) devraient normalement relever du statut d’Installation nucléaire de base (INB) selon la réglementation. Il est question de 50 millions de tonnes de résidus d’extraction de l’uranium, ces sables et boues rouges étant stockés sur 17 sites parfois accessibles au public malgré une radioactivité représentant parfois jusqu’à vingt fois supérieure à la normale.

Une conclusion à lire avant 1 milliard d’années

L’uranium est une ressource énergétique stratégique pour la production d’électricité d’origine nucléaire. Dans sa principale application civile, c’est un composant du combustible employé dans les réacteurs. En totale concurrence avec les besoins militaires. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont alors par exemple créé la Combined Development Agency afin d’assurer leur approvisionnement suffisant en uranium via un vaste programme d’incitation à l’exploration, de soutien financier à l’investissement et de garantie des prix.

L’extraction de l’uranium a été effectuée, en France, à moindre frais. Les exploitants ont bénéficié en particulier d’une réglementation adéquate pour la rentabilité mais inadaptée pour prévenir les nuisances évoquées ci-dessus. L’héritage radiologique et l’impact sur l’environnement s’en retrouvent lourds de conséquences. En sus, l’impact sur les mineurs se sera trouvé avéré par l’excès de cancer du poumon de cette population. Le déficit épidémiologique réside sur l’analyse de la santé des riverains des mines uranifères françaises. Au regard des études conduites à l’étranger, une augmentation des taux d’aberrations chromosomiques est à craindre, pouvant laisser se développer des pathologies cancéreuses.

Les mines françaises étant toutes fermées, la France est subséquemment totalement dépendante de l’importation d’uranium pour la production de son électricité nucléaire, externalisant dans le même temps les impacts inhérents à ces techniques extractives. Mais une curiosité demeure : bien que son importation soit majoritairement partagée par les pays nucléarisés, la production d’énergie à partir de cette ressource primaire n’est toujours pas comptabilisée comme énergie importée, selon les conventions internationales favorables et stipulant que l’uranium est une matière première et non une source d’énergie. Si la France comptait ses importations d’uranium comme telles, les chiffres concernant l’indépendance énergétique plongeraient d’autant. Voilà qui est pratique donc pour faire des bilans favorables.

La production nationale d’énergie primaire […] est dominée par la production d’électricité d’origine nucléaire puisque les sources d’énergie fossiles (charbon, pétrole, gaz) ne sont pas produites en France et que, par contre, la production d’origine nucléaire est baptisée « nationale » puisque le rapport considère qu’elle est la chaleur produite dans les réacteurs nucléaires. Le tour est joué : pas un mot de l’uranium qui est en réalité la source primaire mais qui a l’inconvénient d’être totalement importé. Donc, on n’en parle pas. On se demande bien pourquoi on ne fait pas la même chose pour une centrale électrique au charbon : en prenant comme énergie primaire la chaleur produite par la chaudière, on pourrait évidemment considérer cette production comme nationale. [Le taux d’indépendance énergétique de la France est en fait de] 11% , selon l’analyse du consultant international Bernard Laponche

Fort heureusement pour la France, la part de production électrique d’origine nucléaire est faible mondialement, l’élasticité des prix étant encore favorable à ses finances. Mais lorsque les stocks prouvés d’uranium à très haute teneur deviennent malgré tout insuffisants pour faire face à la demande, les cours de l’uranium augmentent. Si bien qu’un regain d’intérêt à la prospection minière peut resurgir comme ces dernières années et pousser d’anciens gisements à rouvrir.

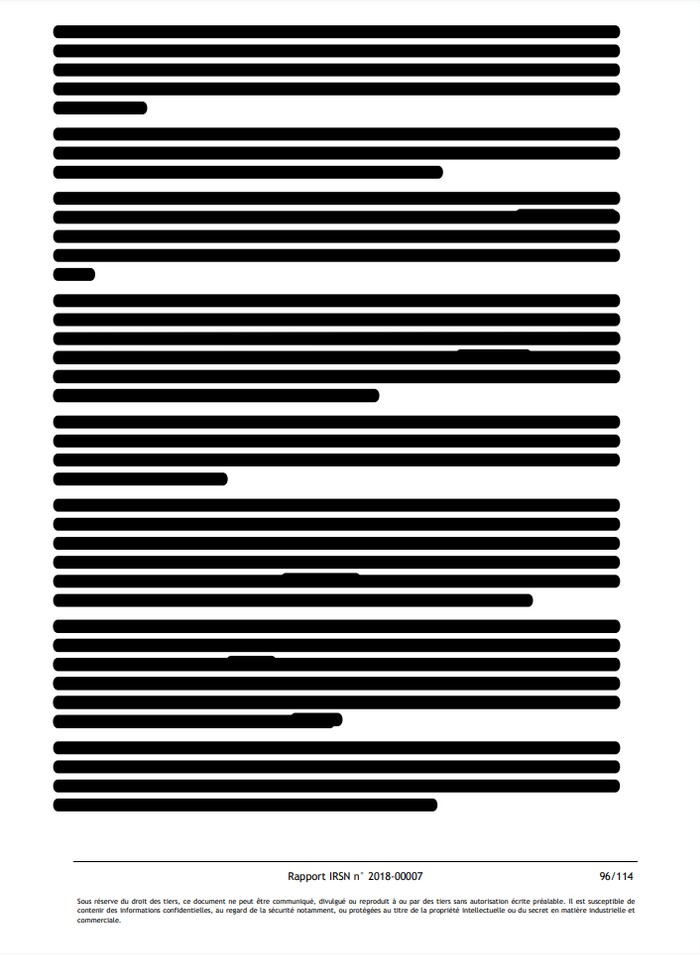

La fabrication des combustibles des réacteurs nucléaires d’EDF et la gestion des combustibles une fois utilisés, ainsi que des déchets associés, nécessitent de nombreuses opérations industrielles correspondant au « cycle du combustible ». Des informations hautement sensibles encore aujourd’hui : la stratégie d’EDF vis-à-vis des combustibles dans ses réacteurs vaut que le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) caviarde des informations pouvant porter atteinte à la sécurité du cycle du combustible.

(caviardage ; source : IRSN)

Car il en va de la pérennité énergétique française : nos 56 réacteurs civils dépendent actuellement en effet à 100% des importations pour leur approvisionnement en uranium. La persistance du mythe de “l’indépendance énergétique” reste largement prégnante malgré tout. Et en marge, cet uranium importé se retrouve rester abstrait aux yeux des concitoyens. Ce qui n’est pas du tout le cas pour les citoyens nigériens.

10/11/2022

Et sinon, 152 jours avant

on écrivait ça

sur le même sujet.

[Nucléaire militaire] Écoute du podcast « Saupo...

Dans ce contexte de diffusion massive des armes en Ukraine, et d’annonces de relance du nucléaire en France (avec des technologies issues du nucléaire militaire telles que les SMR ou les EPR)... Lire la suite

Et sinon, 88 jours après

on écrivait ça

sur le même sujet.

Occupé ! Nous ne souhaitons pas bonne année à A...

Publié le 1er janvier 2023 sur atomstadt-lingen.de ; traduction de Eichhörnchen l’écureuille « Shut down » – « Arrêter », peut-on lire sur une grande banderole jaune sur la façade d’un bâtime... Lire la suite